03/07/2020

“Para los de arriba hablar de

comida es una pérdida de tiempo. Y se comprende, porque ya han comido”.

Bertolt Brecht

I

Acometer el tema de la pobreza es particularmente difícil. Lo es

por varios motivos; por un lado, es un fenómeno complejo, multicausal, que se

liga definitivamente al ámbito económico, pero que no se agota ahí. Hay muchos

elementos en juego, y sin caer en la superficialidad de repetir que se dan

solamente factores subjetivos para explicarla (“se es pobre porque no quiere

superarse” o patrañas por el estilo), es cierto que allí se entrecruzan muchos

determinantes. Por otro lado, ampliando las dificultades, es un tema ríspido,

odioso, dado que es sumamente dificultoso encontrar las soluciones concretas.

Indicando rápidamente, quizá como primera aproximación, que

identificamos pobreza con carencias materiales, con falta de recursos, podría

decirse que la historia toda de la Humanidad es una constante lucha contra este

fantasma. El puesto del ser humano en el mundo no está asegurado de antemano.

Está claro que no somos el centro de la creación, ni que vivimos en un paraíso.

La realización humana, si así puede llamársele, es una permanente búsqueda de

satisfacción de necesidades básicas que permiten sobrevivir, búsqueda que, ya

bien entrado el siglo XXI y con todo el potencial técnico que se ha llegado a

acumular, no termina nunca de colmarse. Hoy día se produce entre un 40 y un 50%

más del alimento necesario para nutrir a toda la población mundial, pero el

hambre sigue siendo una de las principales causas de muerte de nuestra especie,

mientras que la actividad más dinámica, que conlleva las más altas cuotas de

inteligencia incorporada y genera la mayor ganancia, es ¡la producción de

armas! En otros términos: la muerte está en el centro de nuestras vidas

(“pulsión de muerte” dirá el Psicoanálisis).

De todos modos, la idea de pobreza no está especialmente ligada

a ese estado originario de carencia que debe ser satisfecho día a día. Un

pueblo determinado, en cualquier momento de su historia, simplemente debe

cumplir con el colmado de esos satisfactores para seguir manteniéndose como

unidad, con la tecnología que dispone según su grado de desarrollo

(paleolítico, agricultura de subsistencia, sociedades post industriales

altamente robotizadas, etc.). En esa tarea cotidiana, independientemente de su

capacidad productiva, una sociedad no se siente “pobre”. La noción de pobreza

aparece cuando hay puntos de comparación: un colectivo social es pobre con

respecto a otro visto como rico, una clase social es una u otra cosa

relativamente a otra, así como lo puede ser un individuo, sólo en parangón con

otro -un anacoreta, aunque desnudo, puede ser infinitamente rico, comparada su

vida espiritual con la de otro, un ciudadano urbano “estresado” por sus deudas -digámoslo

utilizando el lenguaje de moda-, y con muchas “cosas” a su alrededor. La

pobreza habla, en todo caso, no de la cantidad de medios de sobrevivencia sino

del modo de su apropiación, de su distribución social.

El jefe de una tribu bosquimana es pobre puesto en la bolsa de

valores de New York, pero no lo es en su contexto originario: allí es el jefe.

Seguramente hoy la vida de un trabajador término medio de cualquier país

industrializado es más rica, en cuanto a acceso a bienes materiales, en relación

a lo que puede haber sido la de un faraón egipcio, o la de un Inca del

Tahuantinsuyo (sin agua caliente ni teléfono celular, por ejemplo). Pero hay

una diferencia sustancial entre la vida del ciudadano actual y la de un

monarca. ¿Quién es más rico? Difícil establecer la comparación, por cierto.

Con todo esto, entonces, queremos situar la idea de pobreza -y

por tanto su contrario: la riqueza- en tanto productos históricos, sociales. Un

monarca, un jefe, el sacerdote supremo de la tribu, etc., dispone de una cuota

de poder definitivamente superior a la de un asalariado moderno con acceso al

confort material generado por la industria de estos últimos 100 años, el cual

no deja de ser, pese a todos los bienes materiales, más pobre en términos de

relación política. Sería tonto quizá preguntar cuál es más rico o cuál más

pobre. En todo caso esto nos ilustra, una vez más, de lo complejo del tema. La

reina Isabel la Católica, en el poderoso reino español de fines del siglo XV e

inicios del XVI, estuvo ocho años con la misma blusa como promesa hasta que se

venciera a los moros. ¿Alguien osaría decir que era una pobre diabla mugrienta

y maloliente?

II

Hacer una lectura histórica del concepto de pobreza lleva a una

exégesis que, además de no ser el objetivo de este breve escrito, implicaría un

recorrido monumental por la historia humana. Recorrido que debería tomar en

cuenta los distintos momentos habidos en relación al desarrollo de la capacidad

productiva, y a la forma en que el producto de esa capacidad fue repartido

socialmente.

“Pobres ha habido siempre”, dice una visión simplista de las

cosas. ¿Pero desde cuándo es posible comenzar a encontrarlos como tales en la

historia? En la época de las cavernas nada podría autorizar a verlos como

realidad social concreta. ¿Habría cavernícolas pobres? No, sin dudas. El

concepto presupone ya la idea de propiedad privada. En todo caso, ante ese paso

trascendental que significa la humanización de algunos monos dos millones y

medio de años atrás en el corazón del África (el Homo habilis), más

bien deberíamos ver una riqueza cualitativa fenomenal: un animal comienza a

modificar su entorno natural, produce cambios deliberadamente, trabaja. He ahí

una primera riqueza humana espectacular, aunque las condiciones materiales de

sobrevivencia de aquellos ancestros hoy las pudiésemos considerar como de la

más radical pobreza. Sin embargo, en realidad, no puede hablarse de “pobreza”,

sino de medios de sobrevivencia más escasos que los actuales (no había agua

caliente en la ducha ni teléfonos inalámbricos inteligentes con conexión a

internet).

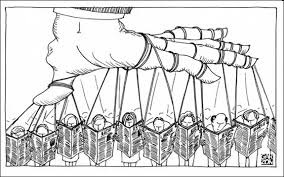

Se puede hablar con propiedad de pobres, ya como categoría

sociológica, en la medida en que aparecen sus contrarios: los ricos. Las

sociedades claramente divididas en clases sociales presentan pobres: hay una

división clara entre los que tienen y los que no tienen. ¿En nombre de qué

sucede esto, se establece, se acepta, se sacraliza? ¿Qué mecanismo natural lo

decide? No entraremos a ver el por qué de esta dinámica histórica, dado que el

tema exige, en sí mismo, un desarrollo infinitamente más amplio de lo que aquí

nos proponemos. Lo que sí puede anticiparse es que el intentar dar respuestas

convincentes a estos interrogantes ha suscitado reflexiones, tomas de

posiciones, revoluciones y un sinnúmero de acciones varias en la historia

universal, sin que hasta el momento se haya superado el problema (porque sigue

habiendo pobres y ricos todavía, y como van las cosas, nada hace pensar que eso

vaya a desaparecer en lo inmediato. El sistema capitalismo no parece estar

cayendo). Las primeras Revoluciones Socialistas, paso a un mundo futuro sin

clases sociales, se concretaron en algunos puntos del mundo hace apenas un

siglo; hoy están en retroceso, pero nada indica que la historia haya terminado,

y que el actual sistema capitalista (¡con super ricos y mayorías super pobres!)

sea eterno. ¿Por qué, si no, se defendería a capa y espada con armas

ideológico-culturales y físicas?

En tanto hay una injusta, una asimétrica repartición del

producto social, hay pobres. Esto es: los pobres se definen en relación a sus

contrarios. Aunque pueda parecer un juego de palabras (pero no lo es, por

cierto), es especialmente reveladora esa oposición: hay pobres en tanto hay

ricos, hay quienes tienen menos (están carenciados) en tanto hay otros que

tienen demasiado (les sobra). Dicho de otro modo: la propiedad privada de los

medios de producción (tierra, instrumentos de trabajo, dinero) establece una

clase que se apropia de la mayor parte de esa riqueza social (los “ricos”) y

una masa de trabajadores -en general asalariados en el capitalismo- (obreros

industriales, trabajadores rurales, personal técnico-profesional, amas de casas

sin sueldo) que produce esa riqueza, de la que se apropia una mínima parte (los

“pobres”).

¿Por qué a algunos les sobra y a otros les falta? Este es el eje

medular para entender el fenómeno de la pobreza: hay quienes tienen poco porque

otros poseen de más. Muy simple -o muy complicado-: hay una injusta

distribución. No hay otra explicación.

Entendida así, entonces, la pobreza es un fenómeno enteramente

humano, social. No tiene parangón en el campo natural, no depende de ningún

determinante físico-químico ni voluntad racional alguna. Insistimos con el

concepto: la pobreza no se define por la cantidad de bienes en juego sino por

la forma en que los mismos se distribuyen. Un rey, aún en taparrabos, es rey,

es rico, comparado con sus súbditos. Y desde otra cosmovisión, un ascético

anacoreta en su reclusión voluntaria, aunque casi no coma ni acceda a los

placeres de la vida terrenal (¿agua caliente y teléfono móvil?), en su riqueza

espiritual se siente infinitamente más rico que el mundano común. ¿Desde dónde

y cómo “medir” la pobreza entonces?

III

Hoy día, absolutamente envueltos por una lógica mercantilista

que, para algunos, puede verse como de orden natural, por una cultura del

consumo a cualquier costo (capitalista, para decirlo sin tanto rodeo),

entendemos el concepto de pobreza en relación indisoluble con la carencia de

recursos materiales.

Desde ya, esa noción es correcta en un sentido: con el auge

espectacular de la producción, merced a la revolución científico-técnica puesta

en marcha hace un par de siglos y ya nunca más detenida, siempre más rápida y

en perenne expansión, la dinámica generalizada se resume en el tener, en el

consumir. El sentido implícito del proceso de humanización, del progreso, es

tener cosas materiales. La vida termina valorándose en términos de objetos; se

es lo que se tiene (el agua caliente o el smart telephone, más, hoy día, un largo,

casi interminable etcétera).

En ese escenario -impuesto desde que la economía capitalista

europea comenzó a expandirse por el mundo, actualmente globalizado y

entronizado con una fuerza desconocida anteriormente en la historia- ser pobre

significa no disponer de todas las cosas que la productividad humana moderna

puede ofrecer. Civilizaciones agrarias milenarias, que lograron desarrollos

fenomenales en términos culturales (la hindú, las americanas precolombinas, la

china) pasan a ser pobres frente a la avalancha modernizadora de oferta de

bienes. Surge ahí el mito del “desarrollo”, y su contrario: el

“subdesarrollo”'.

No cabe ninguna duda que la forma en que se va construyendo la

sociedad global entre desarrollados y subdesarrollados es, además de injusta en

términos éticos, absolutamente insostenible como proyecto humano. No es

aceptable, pero mucho menos es viable en el tiempo y en relación a los recursos

que provee la naturaleza, un modelo de organización social donde el 20% de la

población humana consume el 80% del producto total.

Ligando la pobreza a esta visión fundamentalmente material, es

descarnadamente real que la brecha entre “ricos desarrollados” y pobres “en

vías de desarrollo” crece. En ese sentido, para esa lógica mercantil

capitalista que rige el mundo actual, muchos afirman que Cuba socialista es

pobre. Obviamente, hay que darle muchas vueltas al asunto. Si el sueño del

progreso científico-técnico que ilusionó cabezas y corazones en pleno auge

positivista, en los inicios de la expansión del modelo capitalista, hizo

albergar expectativas respecto a una paulatina, pero finalmente total,

extinción de la pobreza en el mundo, hoy, más aún con las tendencias

neoliberales triunfadoras en este momento (¡que en absoluto detiene la pandemia

de COVID-19!), se ve que ese prosperidad universal está muy lejos de

alcanzarse. Por el contrario: la brecha entre ricos y pobres (entre Norte

desarrollado y Sur subdesarrollado, así como entre estratos beneficiados y

postergados en lo interno de cada Estado nacional) crece. Dicho de otra manera:

la pobreza crece. O más descarnadamente aún: el número de pobres de carne y

hueso crecen. De tres nacimientos que se producen por segundo en el mundo, dos

de ellos tienen lugar en un barrio marginal de alguna atestada macro-ciudad del

Tercer Mundo.

En el año 1820 el 20% más rico del planeta tenía 3 veces más que

el 20% más pobre; para 1913 ese 20% más rico ganaba 11 veces más que el 20% más

pobre. En 1997, con un crecimiento descomunal de la productividad en términos

históricos, el 20% más rico accedía 74 veces más a las riquezas producidas que

el 20% más pobre. Y la brecha sigue ensanchándose. En países como Brasil y

Guatemala esa diferencia es aún mayor, llegándose al extremo patético de 120 a

1. El 6% de la población mundial posee el 59% de la riqueza total del planeta,

y 98% de ese 6% de la población vive en los países más ricos. Y quienes

realmente deciden la marcha del mundo (¡estas no son teorías “conspiranoicas”!)

representan el 0.00001%. La población estadounidense, pese al declive que hoy

día experimenta su país como unidad nacional (¡pero no así sus grandes empresas

transnacionalizadas!), consume el doble de lo que consumía en la década del 50

del pasado siglo, en su momento de mayor auge económico. Si todo el mundo

consumiera como lo hace esa nación, en una semana se agotaría el planeta.

Un perrito de un hogar término medio de un país del Norte

consume en promedio anual más carne roja que un habitante del Tercer Mundo. Mil

millones de personas no tienen acceso al agua potable, en tanto que 1.300

millones de personas disponen de menos de un dólar diario para vivir. 1.000

millones son analfabetos. Era de las comunicaciones, de la sociedad de la

información y la cibernética, pero hay población que no dispone aún de energía

eléctrica. Se busca agua en el planeta Marte…, pero en la Tierra mucha gente

muere de sed, aun existiendo la posibilidad que no haya sedientos. Según

estimaciones de organismos internacionales, el costo anual adicional para

lograr el acceso universal a servicios sociales básicos en todos los países en

desarrollo sería de 15.000 millones de dólares (enseñanza básica, agua y

saneamiento para todos), en tanto que en los Estados Unidos se gastan 8.000

millones anuales en cosméticos, y 11.000 millones son gastados anualmente en

Europa en helados.

Según datos de Naciones Unidas, el patrimonio de las 358

personas cuyos activos sobrepasan los 1.000 millones de dólares -que pueden

caber en un Boeing 747- supera el ingreso anual combinado de países en los que

vive el más de la mitad de la población mundial.

No caben dudas: lamentablemente, pese a la ¿cooperación al

desarrollo? existente, la pobreza crece. Valga agregar, como dato no menos

escalofriante, que en 60 años de “cooperación” que el Norte viene desplegando

con el Sur, desde la ya legendaria Alianza para el Progreso inaugurada por el

presidente norteamericano John Kennedy en los años 60 (como respuesta ante la

Revolución Cubana, para evitar más Cubas en el continente), ni un solo pobre en

el mundo dejó de ser tal gracias a estos mecanismos de ¿solidaridad?, lo que

muestra que esas políticas no son sino otros tantos instrumentos de control

social (repulsivos colchones, paños de agua fría tendientes a mantener la ahora

llamada “gobernabilidad”: cambiar algo para que no cambie nada).

Además de constatarlo por los datos anteriores (escalofriantes

desde ya), podemos ver ese crecimiento de la pobreza con otros indicadores (no

menos alarmantes): en el planeta, y fundamentalmente en el área desarrollada,

se destinan alrededor de 500.000 millones anuales para drogas (una de las

actividades económicas más lucrativas de la especie humana en la actualidad) y

más de un billón anual a gastos militares (el rubro más rentable). Que se

gasten esas cifras astronómicas en helados, cosméticos, estupefacientes y armas

también nos lo dice: la pobreza crece (¡y no necesitamos ser el ermitaño asceta

para entender lo que eso significa!). Se suicidan 800 personas diarias en el

mundo: ¿habla de alguna pobreza eso?

IV

Estamos frente a un prejuicio, hoy ya globalizado, donde la idea

de desarrollo está ligada indisolublemente a progreso material. Grandes

culturas de la historia, con enormes avances técnicos, con profundas enseñanzas

morales, medioambientales, con reflexiones acerca del fenómeno humano de gran

valía, como lo decíamos más arriba, puestas en comparación con el rasero

tecnocrático-economicista que rige actualmente el mundo, aparecen como

atrasadas, pobres. Lo son, según ese criterio, porque no han seguido el ritmo

de crecimiento técnico y de acumulación de riquezas que se dio en Europa, u

hoy, en Estados Unidos, expresión máxima del capitalismo. ¿Son “pobres” la

tragedia griega, la astronomía maya, el arte chino, la filosofía budista? ¿Nos

quedamos con Hollywood entonces?

¿Podríamos, con una actitud serena y objetiva, atrevernos a

seguir llamando pobre a una cosmovisión que pone el acento en el equilibrio ser

humano/medio ambiente (como por ejemplo la de los pueblos americanos

tradicionales) cuando vemos el disparate ecológico que ha causado el desarrollo

industrial basado exclusivamente en el lucro empresarial, con niveles de

degradación del planeta por falta de previsión y afán enfermizo de ganancia

rayanos en la demencia? ¿Cuál es ahí la riqueza?

¿Podríamos, con una actitud serena y objetiva, atrevernos a

seguir llamando pobre a civilizaciones que no necesitan de un consumo cada vez

más masivo de narcóticos para huir de sus realidades como sucede en los países

industrializados? ¿Cuál es ahí la riqueza?

¿Y cuál es la riqueza que nos propone el modelo de consumo desarrollado?

Fundamentalmente eso: ¡consumo! Consumo como motor de la vida, consumo por el

consumo mismo. Su arquetipo es un ciudadano tranquilo, que no protesta (que

tampoco disfruta la tragedia griega ni el arte chino), sentado ante la pantalla

de televisión o del teléfono celular (¿Hollywood, Walt Disney?), tomando

Coca-Cola y usando sus tarjetas de créditos. ¿Esa es la riqueza? Valga decir

que todo eso luego hay que pagarlo, y hoy vemos, con la crisis galopante del

imperio mayor del capitalismo, por dónde van las cosas: la deuda es

materialmente impagable, tanto la pública como la privada (cada ciudadano

estadounidense tiene en promedio 5 tarjetas de crédito y 7.000 dólares de

deuda). Deuda que, llegado el caso, no se paga, porque las armas responden. ¿Dónde

queda la riqueza? Además, ese modelo de hiperconsumo de la gran potencia del

Norte está empezando a hacer agua, y todo indica que no podrá mantenerse

eternamente. ¿Las armas seguirán manteniéndolo? Dicho sea de paso, Estados

Unidos ya no tiene la supremacía bélica.

Por cierto, que no se pretende transmitir una idea ingenuamente

bucólica de civilizaciones no-occidentales pre industriales; desde ya que la

calidad de vida que la tecnología nos puede proporcionar (agua potable,

saneamiento ambiental, más y mejores alimentos, educación para todos,

comunicaciones, más tiempo libre, etc.) es fabulosa, y por cierto aporta

grandemente a la satisfacción humana, aunque no pueda terminar con la angustia

y el suicidio (el “costo

de la civilización” diría Freud). Las comunidades hippies de

no-consumo, en tanto islas alternativas en medio de la vorágine moderna, son

insostenibles; la historia lo demostró, porque no disponían del poder político

ni militar que mueve el mundo. ¿Por qué hoy Rusia vuelve a ser una superpotencia?

Porque dispone del más alto poderío mundial en términos militares. Es patético,

pero es la realidad humana: se impone finalmente el que tiene el garrote más

grande (¿pulsión de muerte?). Lo que debe ser puesto en debate -debate que, por

cierto, ya está abierto, y debe seguir alimentándose- es la idea de riqueza que

los modelos modernos y post modernos (capitalistas) nos ofrecen. Una vez más

entonces: ¿Cuba es pobre? ¿Cuál es el rasero para medirla?

La riqueza no puede ser solamente consumir. Gastar cantidades

impresionantes en helados, mascotas, cosméticos y estupefacientes (¡o armas!),

junto a gente que come una vez por día, o no come, no constituye ninguna

riqueza en términos humanos. Habla, en todo caso, de modelos de desarrollo, de

visiones de la vida y de proyectos de ser humano que evidencian,

fundamentalmente, una pobreza existencial profunda (alarmante, sombría). Si esa

es la riqueza que nos ofrece el post-modernismo (cada uno con su propio

vehículo, consumiendo gaseosas y hamburguesas -¡o estupefacientes!-, y con

la lap top o

el smart

telephone hasta para ir al baño), si la profundidad de la

tragedia griega se reemplazó por King Kong y la hondura de los sistemas de

pensamiento orientales dieron lugar a los libros de autoayuda (“si usted quiere, puede”,

“¡todo depende de

usted!”), realmente, como dijera el vate portugués Saramago, “nos merecemos desaparecer come

especie”.

Desde ya el problema de la pobreza no es una cuestión de actitud

moral, de caridad para con el desposeído. Ejércitos de Madres Teresas y de

voluntariados (tan a la moda hoy día) no alcanzan; ni siquiera sirven para

hacerle cosquillas al problema. El tema de la pobreza -o, dicho de otro modo:

de la injusticia- es claramente una de las preguntas medulares que atraviesan

la historia humana, o, mejor dicho: la historia de las sociedades divididas en

clases. Que su respuesta debe ser difícil lo evidencia el estado actual del

mundo: cada vez más armas, más helados y más cosméticos, y cada vez más pobres

(y no sólo los que no comen; también los que no saben qué hacer con el tiempo

libre.... ¿consumir Hollywood, o videojuegos? ¿Drogas quizá?). La pregunta en

torno a la pobreza es una interrogación sobre la condición humana misma. ¿Por

qué nos resulta tan tentador dejarnos seducir por la Coca-Cola y las

hamburguesas, o por Rambo, o las narco-novelas? ¿Tan pobres somos?

Luchar contra la pobreza implica, como mínimo, repartir más

equitativamente los productos del trabajo humano (lucha política

fundamentalmente -que indirectamente incluye lo militar, continuación de la

política por otros medios-). Pero también implica no dejarnos de plantear esas

preguntas que hacen a lo más hondo de nuestra existencia. Digámoslo con un

ejemplo: la población de Europa del Este, todavía en la era del “socialismo

real”, ayudó a hacer caer el muro de Berlín fascinada por la videocasetera o el

pantalón vaquero (las modas de ese entonces), los espejitos de colores que

fascinaban en los 90 del siglo pasado y que sus economías no le proveían. Hoy

se lamentan de lo perdido (salud y educación gratuitas, pleno empleo, viviendas

populares y calefacción subvencionada), y en cada ocasión que tienen,

manifiestan su añoranza por la seguridad material mínima que ya no pueden

tener. La supuesta “libertad” ganada no termina de convencer. Entonces,

complementando la pregunta anterior, habría que agregar -para preguntarse con

la misma fuerza-: ¿por qué nos seducen tanto los espejitos de colores?

Marcelo Colussi

Analista político e investigador social, autor del libro Ensayos