12 abril, 2021

El Kurdistán es un pueblo con lengua y cultura propias que habita entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde hace años y de distintas formas, este pueblo lucha por su autodeterminación. En el pasado, los territorios kurdos estuvieron divididos por los imperios otomano y persa. Después del reparto imperial que vino con la Primera Guerra Mundial, el pueblo kurdo quedó dividido entre Irak, Irán, Siria y Turquía.

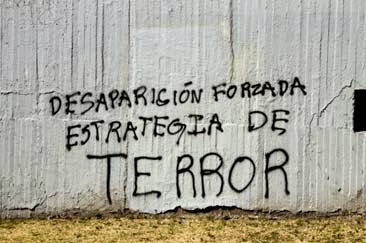

La lucha del pueblo kurdo por su liberación se ha vuelto también una lucha por la sobrevivencia, en la que enfrentan a ejércitos de gobiernos nacionales, del Estado islámico y de potencias imperiales. Las organizaciones kurdas son varias y diversas entre ellas, incluso estas diferencias suelen ser usadas por los actores interesados en el petróleo de la región para disminuir la resistencia.

Entre las organizaciones del pueblo kurdo destaca el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fundado en 1978, marxista-leninista, y que formó parte de las luchas anticoloniales que estallaron por aquellos años. Con el paso del tiempo, el PKK fue transformándose intelectualmente para encontrar un camino propio, el Confederalismo Democrático, un proyecto que, según Abdullah Öcalan –figura ideológica y prisionero político– se caracteriza por ser flexible, multicultural, antimonopólico, orientado hacia el consenso y en donde la ecología y el feminismo son pilares centrales.

El confederalismo democrático puede enunciarse como un proyecto anticapitalista, antipatriarcal, popular, construido por el pueblo kurdo, el cual experimentó entre 2012 y 2014 un momento paradigmático: la declaración de la autonomía de facto de Rojava, una región en el Kurdistán sirio, proceso que encontró eco internacional. En este proceso jugaría un papel determinante la resistencia armada encabezada por las mujeres kurdas y su congreso Kongra Star.

Para la socióloga Azize Aslan, Rojava no es sólo el territorio donde está teniendo lugar una revolución, es también un territorio donde la idea de una revolución está redefiniéndose. Su argumento es potente: ahí se construye una red de asambleas en donde los pueblos toman las decisiones respecto de su futuro. Son esas asambleas las que posibilitan la democracia directa y el autogobierno: El propósito del sistema de asambleas populares en Rojava es organizar un modelo anticapitalista y autónomo para una sociedad sin Estado, antipatriarcal y ecológica (https://bit.ly/2MJ0NYG).

La profundidad teórica y práctica de la crítica y alternativa que se construye en Rojava destaca por varios elementos: es un cuestionamiento a la modernidad capitalista, al Estado-nación, a la ciencia hegemónica, al patriarcado y al ecocidio. La crítica viene acompañada de una praxis encaminada a la construcción –no sin contradicciones– de una modernidad democrática con su confederalismo, su autonomía, su economía alternativa, con el protagonismo de las mujeres y también con su ciencia crítica, una ciencia que dio lugar a la Jineolojî o ciencia de las mujeres, basada en la ética, la estética, con poder práctico y relacionada con la economía.

Alessia Dro, del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, ha señalado que una de las contradicciones más grandes de nuestro tiempo es la existente entre la resistencia de las mujeres y el patriarcado. Esa contradicción, recuperada como vertebral por la revolución kurda, es lo que propicia que miles de mujeres de todo el mundo se identifiquen con esa lucha: Para hacer una transformación, tenemos que lograr cambiar a la sociedad con una perspectiva de liberación de las mujeres. La liberación de las mujeres significa liberar la sociedad entera. Eso es algo que los movimientos revolucionarios en el mundo aún no han elaborado como eje prioritario, y creo que por eso hay mujeres de muchos lugares que nos unimos al movimiento (https://bit.ly/2PucW4H).

La solidez teórica y política que ha alcanzado la revolución kurda se refleja en el reconocimiento de sus pares en otros lugares del mundo. Es con el EZLN y con las mujeres zapatistas con quienes ha establecido un diálogo fraterno. En diciembre de 2019 la palabra de las mujeres de Rojava llegó hasta territorio zapatista, al semillero Huellas del Caminar de la comandanta Ramona, en donde se realizaba el II Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan: Hoy, querríamos haber estado junto a las mujeres zapatistas en el encuentro de mujeres que se ha celebrado allá, pero está claro que en nuestra situación y con los ataques a nuestro pueblo, esto no ha sido posible. Pero podemos decir que nuestros corazones están allá y con todas las mujeres en lucha por su libertad y la de sus pueblos. Porque estamos luchando contra todo tipo de ocupación impuesta a los pueblos, todo tipo de esclavitud impuesta a las mujeres. Y estamos juntas en la lucha.

En Rojava y en la Chiapas zapatista se construyen alternativas emancipatorias de nuevo tipo. No son las únicas, hay otras con sus propias formas y tiempos. Una nueva historia se está construyendo y hay que aprender a escucharla.

Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/de-rojava-a-chiapas/